|

限制酶的作用 1970年,阿尔伯(W. Arber)、内森斯(D. Nathans),史密斯(H . C. Smith)在细菌中发现了第一个限制性内切酶(简称限制酶)后,20世纪70年代初相继发现了多种限制酶和连接酶,以及逆转录酶,这些发现为DNA的切割、连接以及功能基因的获得创造了条件。 定义: 切割DNA分子的工具是限制性内切核酸酶,又称限制酶 来源: 主要从原核生物中分离纯化出来的 作用特点: (1)能够专一性识别双链DNA分子的特定核苷酸序列;一般由6个核苷酸组成,也有少数限制酶的识别序列由4个、8个或其他数量的核苷酸组成。

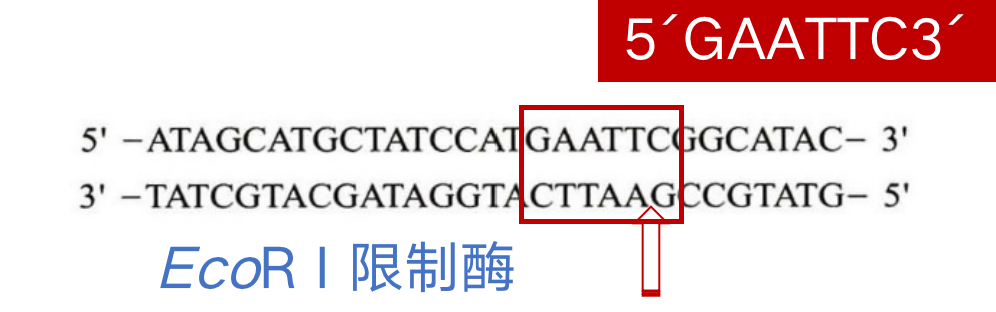

(2)使每一条链中特定部位的磷酸二酯键断开。 作用结果:经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形式,黏性末端和平末端。

(1)黏性末端

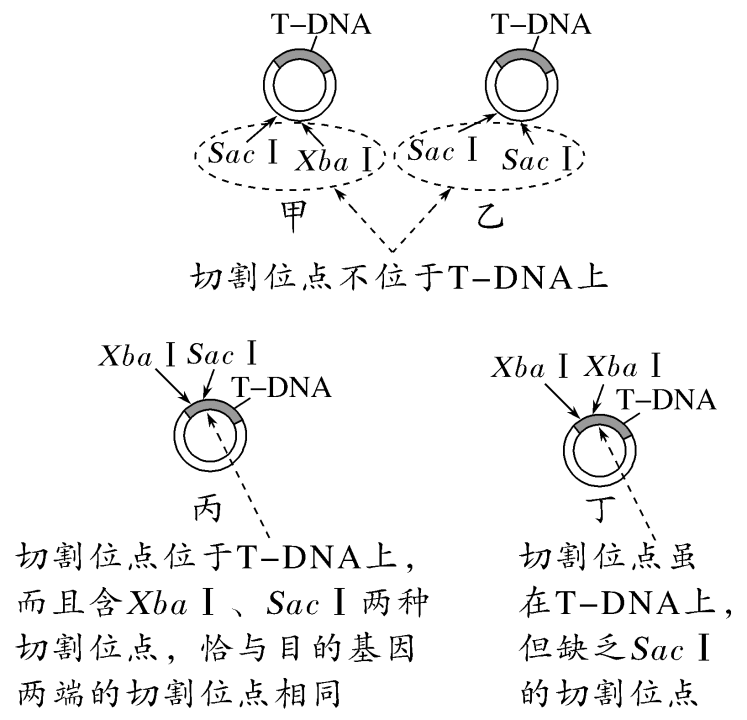

限制酶在它识别序列的中心轴线两侧,将DNA分子的两条链分别切开时,产生的是黏性末端。 (2)平末端 限制酶在它识别序列的中心轴线处切开时,产生的是平末端。 限制酶选择原则 1.有其识别序列,且两方能得到相同末端(相同酶或同尾酶) 2.质粒上该切点应该位于启动子下游、终止子上游 3.不破坏目的基因 4.不破坏质粒完整性(即不能同时有一种限制酶的多个切点) 5.不破坏质粒上的关键因子 6.尽量双酶切(避免自我成环和反向连接)(但要确保质粒上也有这两种酶或同尾酶的切割位点)。 7.避免无效切割(切割点内含另一种酶的切割点) 8.双酶切点间尽量靠近,不丢失重要序列 9.农杆菌转化法中,酶切点应该位于T-DNA内 选择技巧

根据甲乙两图信息选择合适的限制酶: 思考:能否Sma Ⅰ选择限制酶,为什么? 能否只用选择限制酶PstⅠ,为什么? 能否只用选择限制酶EcoRI,为什么? (1)根据目的基因两端的限制酶切割位点确定限制酶的种类 ①应选择切割位点位于目的基因两端的限制酶,且在质粒上也存在该切点或同尾酶切点。如图甲可选择Pst。 ②不能破坏目的基因(切割位点不能位于目的基因内部),如图甲不能选择Sma Ⅰ。 ③尽量使用双酶切(为避免目的基因和质粒的自身环化和反向连接)(但要确保质粒上也有这两种酶的切割位点)。 ④避免无效切割(切割点内含另一种酶的切割点)

(2)根据质粒的特点确定限制酶的种类 ①质粒上该切点应该位于启动子下游、终止子上游 ②不破坏质粒完整性(即不能同时有一种限制酶的多个切点) ③不破坏质粒上的关键因子 ④双酶切点间尽量靠近,不丢失重要序列 (3)农杆菌转化法中,酶切点应该位于Ti质粒的T-DNA内部。 如下图中甲、乙、丁的Ti质粒均不宜选取,而丙的Ti质粒宜选取(设切割目的基因的限制酶为XbaⅠ和SacⅠ)。

|