|

这场灾难如果发生,将和每个人息息相关

起初,没有人在意这一场灾难

这不过是一场山火、一次旱灾

一个物种的灭绝

一整个城市的消失

直到这场灾难和每个人息息相关。

这是《流浪地球》中的一段话,但是今天我们不聊科幻电影中的灾难,而是要把一个严肃的现实摆在你面前:如果我们不控制人为排放温室气体造成的全球变暖,即使全球平均温度升高控制在1.75℃左右,也会有9 %的生物群落暴露在突发潜在危险的气候条件中。如果全球温度升高4.4℃左右,这个数字将会增加到35%。

这将意味着,断崖式下降生物多样性不再是电影情节,而是地球既定的明天。

气候变化对生物多样性的影响

前不久,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)圆满落幕。值得注意的是,本次大会多次提及气候变化大会中具有划时代意义的“巴黎协定”,那么你知道,气候变化是如何对生物多样性起作用的吗?

COP15会议海报图案(来源:生物多样性大会官网)

过去人们大多关注是物种本身或者人类活动导致栖息地的破坏等对生物多样性构成的威胁。直到1985年,有学者首次提及气候变化,尤其是CO2排放增加导致的全球变暖,对生物多样性的影响。

工业革命以来,人类活动释放的大量温室气体(二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等)已经导致的全球平均气温超工业革命前1(±0.2)℃,并且以每十年增加0.2(±0.1)℃的速率快速上升。正如开篇所提到的那样,气候变化会对物种的生存带来更大的威胁,它可以从个体、种群以及群落多个层面对生物多样性起作用,其本质基本上可以归结为动植物物候及生存环境的改变。

对物候来说,“早熟”不一定是好事

物候是指动植物受气候、水文等环境条件影响而形成的以年为周期的自然现象,比如植物到一定温度条件会发芽、开花和枯萎,动物到一定温度条件会冬眠等。同时物候也被称为“气候变化的感应器”,动植物的物候会因为气候变化出现不同程度的提前或推迟。

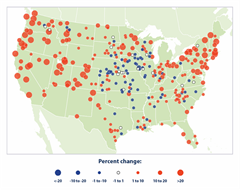

全球温度升高可以使得植物生长期延长。当温暖春天提前出现,植物发芽和枯萎的日期将分别出现不同程度的提前和推迟。根据2021年美国国家环境保护局给出的对植物生长期长度的调查结果,1948年至2020年美国本土48个州的305个长期观测站点中,有228个(约占75%)出现不同程度的增加,所有站点平均增加约9%。春季提前到来的同时,早春气温波动幅度也将增大,提前进入发育期的植物,面临倒春寒和霜冻事件的概率也会增加,这对植物的种群也是十分不利的。

1948 年至2020年美国本土48个州植物生长期长度变化(来源:美国国家环境保护局)

气候变化对动物物候的影响主要体现为繁殖期的改变。以鸟类为例,温暖的春天提前到来会导致其繁殖期出现不同程度的提前。虽然这种情况一定程度上可以提升鸟类的繁殖量,但是刚孵化出的雏鸟面临早春恶劣天气的概率将会增大。对于以飞虫为食的鸟类而言,冷空气活动事件发生会使飞虫数量急剧下降,这会对鸟类的存活造成毁灭性的影响。

嗷嗷待哺的幼鸟(来源:pixabay)

变暖、干旱、“热浪”、上升的海平面……

气候变化会使物种的生存环境发生改变,无法适应新的环境,导致生物多样性受到破坏。常见的作用方式主要有以下几种:

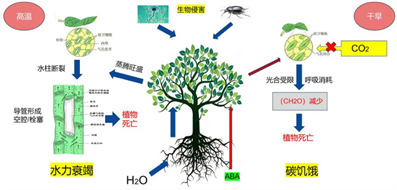

第一,全球干旱区域的扩展及干旱强度的增强。过去几十年,全球平均干旱强度显著增强,陆地干旱区域的占比也在扩大。根据预估,这种局面未来仍会加剧。当土壤水分减少,植物通过闭合气孔来减少植物水分散失,然而这么做是以光合作用量减少为代价,其结果是光合作用受限,但呼吸消耗仍在持续,出现“碳饥饿”的现象,最终诱发植物死亡。以亚马孙流域为例,由于干旱的发生频率的增加,近些年来,该地区树木死亡率趋势明显上升。

高温干旱对树木生理过程影响示意图(来源:东北亚地理科学数据中心网站)

动物对生存环境的改变也十分敏感。以热带鸟类群落为例,旱季增长可能会降低近1/3物种的种群增长率和生存能力。如果旱季时长增长到一定的限度,将可能会改变热带鸟类群落的结构。不过气候变化对物种丰富度也并非总是不利的,有些濒危物种中爬行类和两栖类的丰富性可能增加,这可能与这两类动物的活动范围扩大、增暖导致的繁殖日期提前有关。

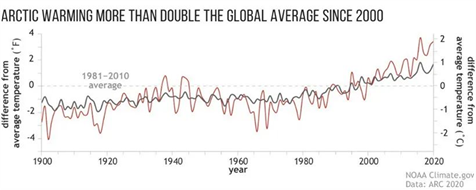

第二,高纬度地区的快速增暖。北极地区的增温速度是全球平均的2倍以上,这种现象也被称为“北极放大效应”,将会导致北极圈内海冰、冰川和冻土层融化加剧。

黑线和红线分别为全球和北极平均温度与气候态的差异(来源:NOAA Climate.gov)

对于北极增暖,我们不得不提一句北极最大的“吃货”——北极熊。北极熊的捕食非常依赖于海冰,它们在冬季捕食猎物,而在夏季海冰融化时,北极熊会进入禁食期。如果北极圈内的无冰期延长,它们将不得不延长禁食期或向纬度更高的区域迁移。一旦超过它们的极限,将会对其繁殖和生存产生极大的负面影响。最近有研究发现,北极海冰融化可能导致许多北极熊最早在2040年出现饥饿和繁殖失败,如果不控制全球变暖的速率,到2100年,除少数生存在纬度极高的北部种类以外,其它种类的北极熊可能会灭绝。

浮冰上的北极熊(来源:pixabay)

北极快速增暖也会对苔原陆地生态系统构成威胁。多年冻土的融化加剧使得原本被封存的甲烷等气体释放,这一定程度上导致苔原生态系统中野火频繁发生。卫星观测植被的结果表明,在过去二十年中苔原面积大约减少约18%。随着全球变暖加剧,北极苔原生态系统最终将会被灌木甚至北方森林生态系统所取代。

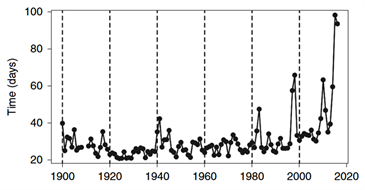

第三,海洋热浪事件频发。海洋热浪是指海洋表层和次表层发生的海温极端偏高的事件。观测表明,过去几十年,海洋热浪发生的天数在持续增加。

全球海洋年海洋热浪天数(来源:Smale et al., 2019)

珊瑚生长所面临的最大威胁之一是上层海温上升。一方面,海温升高使得海水中二氧化碳含量增加导致其pH值下降,也即“海洋酸化”,进而降低珊瑚的钙化能力;另一方面,珊瑚与虫黄藻之间的共生关系也会因长期海温偏高而瓦解,这便会产生珊瑚白化现象,导致珊瑚死亡(点此了解要命的珊瑚白化)。根据《全球生物多样性与生态系统服务评估报告》给出的结论,在升温1.5℃的情况下,珊瑚礁覆盖率预计将下降到原来的10~30%,而当升温达到2℃,覆盖率将下降至不到原来的1%。同时,珊瑚与鱼类有着密不可分的关系,它养育着很多种鱼类,如果珊瑚受到威胁,则该区域的鱼类的生物多样性必然也会遭到破坏。除此之外,海洋热浪频发也会导致“绿潮”大规模爆发,这会消耗海水中的氧气并对其他海洋生物造成不利影响。

“绿潮”发生的海岸(来源:海洋世界传播)

从气候学的角度来看,海洋增暖一定程度上会对大气环流产生调制作用,使得极端天气气候事件发生频率增加,这对生物多样性保护也将是一个十分重大的考验。

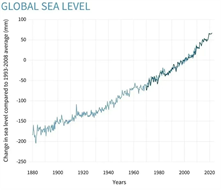

第四,全球海平面上升危及物种栖息地。海水温度升高产生的热膨胀效应是海平面不断上升的主因,随着全球变暖加剧,冰川融化同样增加海洋的水量,导致全球平均海平面自1900年以来上升20cm以上,尤其近20年以每年3mm的增速上升。这些数字看似微不足道,但是这种增速比过去两千年的变化还要快。

全球海平面高度变化与1993~2008年平均值的差异(来源:NOAA Climate.gov)

作为沿海地区宝贵的生态系统,红树林可以为鱼类和其他物种提供栖息地,同时也具有抵御风暴潮的能力。当前海平面上升造成的海水入侵正在逐渐威胁着红树林的生长,迫使种群朝着更高、更内陆区域延伸。有学者利用过去1万年的沉积物数据模拟红树林的存活概率,发现当海平面上升速度小于5mm/year时,才不会超过红树林向上延伸的速度,有可能保证其生存下来;而当海平面上升速度超过7mm/year,红树林会因为被海水淹没,维持生存的概率只剩下3.5%,这对生物多样性的保护也会构成巨大威胁。

红树林生态系统(来源:pixabay)

海平面上升对近海岸的动物群落影响更为直接。2019年2月,澳大利亚联邦环境部长正式宣布,原本生长在澳大利亚东北部的一座小小礁盘上名为“珊瑚裸尾鼠”的啮齿类动物从世界上永远消失。气候变化引起的海平面上升导致的栖息地遭到破坏,是该物种灭绝的元凶,这是有记录以来首个因全球变暖而灭绝的哺乳动物。

珊瑚裸尾鼠(图片来源:科技日报)

保护生物多样性,也是保护我们自己

如果不加以控制,全球变暖真的会让地球像科幻电影一样,发生物种灭绝的灾难吗?相信看到这里的你已经有了答案。

我们保护生物多样性,不只是单纯保护动植物的丰富种类。同样以亚马逊热带雨林为例,它在调节地球气候、全球碳循环过程中起着举足轻重的作用,同时也为地球提供20%左右的氧气供给。如果该区域的生物多样性遭到破坏,必然会对人类生存造成不可估量的影响。除此之外,生物多样性得到有效的保护将会对 “双碳”目标的达成起到十分积极的促进作用。野生动植物栖息地的数量增加、范围扩大,会增强全球陆地生态系统总的碳汇能力,以此抵消一部分人类活动造成的二氧化碳排放。碳汇是指通过森林、草地和湿地植物的光合作用以及海洋固碳、储碳等方式吸收二氧化碳,生物本身正常的生理过程来降低大气中温室气体浓度,这对应对气候变化同样大有裨益。

保护生物多样性的根本意义就是保护人类自身,为推动构建人类命运共同体,更需要进一步加强全球合作,这对气候变化的应对以及生物多样性,都具有重大和深远的意义。

|