|

读懂“人工增雨”:为啥不是“人工降雨”?

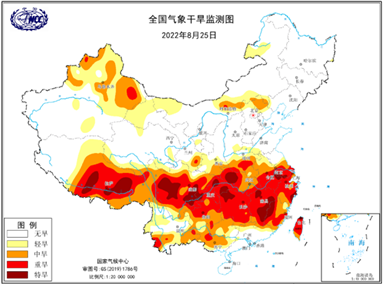

夏季,我国南方多地遭遇持续性高温少雨天气,部分地区出现干旱甚至特旱。连日来,全国多地气象部门抓住有利天气时机,积极开展人工增雨作业。

(图片来源:国家气候中心)

有网友问:“高温这么长时间,为何不能一直增雨降温?”“人工增雨播撒催化剂对环境有没有影响?”今天,我们以6个小问题引入,一起来盘一盘人工增雨这件事儿。

一问:什么是人工增雨?为啥不是“人工降雨”?

在了解人工增雨之前,我们首先需要知道——雨从何处来?

雨,是从云中降落的水滴,陆地和海洋表面的水蒸发成水蒸气,水蒸气上升到一定高度后遇冷变成小水滴,这些小水滴便组成了云,它们在云里互相碰撞合并成大水滴,当它大到空气托不住的时候就从云中落下来,形成了雨。

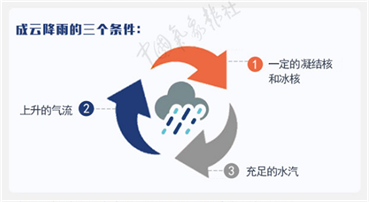

因此,要形成降雨,必须满足三个条件,云中水汽充沛、上升气流运动以及足够多的凝结核或冰核。

(图片来源:中国气象报社)

人工影响天气(人工增雨是其中一种)是指为避免或减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当天气条件下,通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨(雪)、防雹、消雨、消雾、防雷等目的的活动。

(图片来源:中国气象报社)

人工增雨不等于人工降雨,催化剂的作用就像是“卤水点豆腐”,但前提是有“卤水”才能点出豆腐来,也就是天气已经满足了降雨的基本条件(水汽充沛、上升气流运动),人工增雨才能发挥作用。

二问:人工增雨怎么“增”?

自古以来,人们就幻想能够控制天气。中国清代的《广阳杂记》就载有:“夏五、六月间,常有暴风起,黄云自山来,必有冰雹,土人见黄云起,则鸣金鼓,以枪炮向之施放,即散去。”意思是夏天,常有暴风雨,古人见黄色的云气滚滚而来时就鸣鼓并用土炮向天空射去,使黄色的云气散开以此达到防雹的效果。这是中国古代用土炮防雹的生动描述。

可以看到,我国劳动人民很早以前就有了人为干预天气的想法和实践,但是由于当时科学技术的落后,这些实践以失败告终。

现在,我们人工增雨的方式主要是通过向云中撒播催化剂来增加凝结核,比如盐粉、干冰或碘化银等,也可利用声波、飞秒激光、带电粒子等手段,来促进水气凝结、云滴碰并增长等云雨转化过程,形成降水落到地面。

为应对高温干旱天气,湖北宜昌市气象部门抢抓有利时机,开展人工增雨作业

(文/图来源:唐巧珍、冷鹏飞、王罡)

三问:“催化剂”如何送往云端?

如何将催化剂送到云中?这就要看人工影响天气作业中的那些“爆款”装备了!增雨作业方式上,常规的是通过飞机、高炮、火箭、地面燃烧炉等向云中播撒催化剂。

用地面燃烧炉:一般而言,地面燃烧炉主要用于交通不便的山区或是较难申请作业空域的地区,作业人员通过燃烧含催化剂的焰条,将人工冰核送入云中。

地面燃烧炉装置

用飞机:飞机 可以根据不同的云层条件和需要,携带催化剂及其播撒装置或挂载飞机焰弹发射系统等,在合适的云层位置进行增雨作业。此外,飞机上还可以装载探测仪器进行云微结构的观测和催化前后云宏、微观状态变化的追踪监测。飞机作业机动性强, 催化作业面积大,增雨效果好。

正在作业中的人影(人工影响天气)飞机

用高炮/火箭:高炮和火箭相对于飞机机动性较差,适合于在固定目标区(如为水库增水)作业,特别是对飞机飞行安全有威胁的对流云进行催化作业。

人影高炮

一般情况下,当催化剂成功送达15分钟至20分钟后,降雨的效果便很显而易见了。

在我国,实施人工影响天气活动,必须严格遵守相关法律、法规及规范,遵守严格的人工影响天气作业标准。人工增雨用飞机、火箭和高炮等在增雨作业前,必须先申请作业空域,并严格在批准的空域和时间内发射人工增雨专用火箭弹、炮弹,以确保作业安全。

|