|

地球漏的这个洞,终于要被补上了?

提起“臭氧层空洞”,你是不是会想到南极?

这个在南极上空的大气臭氧层上意外发现的空洞,改变了人们的生活,并帮助确立了一项成功的全球环境政策。

“等等,南极臭氧层空洞难道不是上个世纪的遗留问题么,我小学就听老师讲过了”“这么久不被提起,是不是已经修复了?”

其实不然,保护臭氧层,依然是进行时。

臭氧层到底在哪里

在地球诞生40亿年后,随着大气中氧含量的增加,臭氧层慢慢建立。这平铺在地表上不过2.5(2.45)mm厚的薄层,——大约是两个半叠起来的硬币,却吸收了到达地球的90%以上的紫外线辐射(波长在180~280nm),同时它将吸收的紫外线转化为热能加热大气,才有了平流层(距离地表约10-50km)的存在。在平流层中,臭氧在阳光的作用下不断重复着生成和破坏的化学反应。

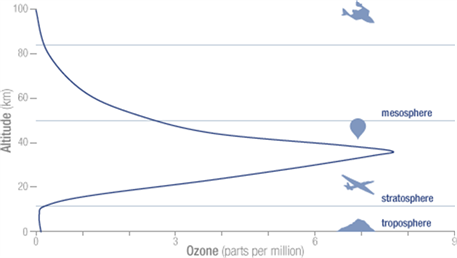

臭氧浓度并不是垂直均匀分布的,它随海拔高度而变化。臭氧浓度最大值(0.0015%)出现在海拔30到35公里之间。其水平分布也不均匀,在世界三极地区,即南极、北极和青藏高原由于气候寒冷,臭氧层更加稀薄。

臭氧浓度垂直分布 图片来源:NASA

臭氧层对我们有多重要?

臭氧层是地球生物进化的“保护伞”和“护航者”。臭氧层可以吸收大部分紫外线辐射,屏蔽所有能量最大的UVC辐射,大部分UVB辐射,以及约一半的UVA辐射。在臭氧层的庇护下,地球生命的基础物质——脱氧核糖核酸(DNA)与核糖核酸(RNA)逃脱了紫外辐射的“魔爪”,生命得以向浅海和陆地发展。随着生命多样性的增加,才有了人类出现。

而臭氧层的损耗增加了到达地球表面的紫外线,特别是中段紫外线的数量,可能导致皮肤癌和眼睛损伤等一系列健康问题。不仅如此,UVB辐射还影响植物的生理和发育过程,使得浮游植物的产量直接减少,影响海洋生物的繁殖发育,从而对整个海洋食物链产生影响。同时,它影响陆地和水体的生物地球化学循环,我们生产生活中需要的建筑材料也会随着UVB的增加而加速分解。可以说,臭氧层的持续损耗造成的损失是难以估量的。

臭氧层修复

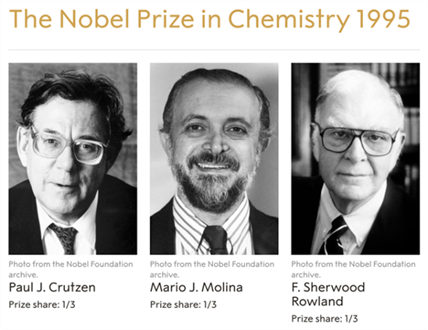

从1986年确定发现CFCs破坏了臭氧层到全球人类自发决定采取行动修复它,可以说是气候 主义历史上最快速也是最成功的故事之一。

1987年《蒙特利尔议定书》落定 图片来源:https://ozone.unep.org/ozone-timeline

1987年9月16日,美国和其他45个国家签署了《蒙特利尔议定书》,议定书承诺各签署国逐步淘汰损害臭氧层的卤化化合物,包括氯氟烃、氟氯烃和含溴碳氢化合物,以降低大气中的氯和溴水平,并减轻进一步的臭氧消耗。我国于1991年加入议定书。到今天,已有197个国家批准了这项条约。这是联合国历史上第一个被普遍通过的条约,这一天也在全球范围内被标记为国际臭氧层保护日。

随着科学家对臭氧消耗物的深入了解,2016年10月15日,卢旺达基加利通过了《基加利修正案》,将氢氟碳化物(HFCs)这一人工合成的强温室气体纳入《蒙特利尔议定书》管控范围,我国也将于2021年成为该修正案第122个缔约方。正是在全世界人们的共同努力下,超过98%的臭氧层消耗物被淘汰。

2016年,苏珊·所罗门和她的同事发表在science上的研究提出,在《蒙特利尔议定书》生效近30年后,南极臭氧空洞终于出现了消失的迹象,南极洲上空的臭氧量已经开始增加。

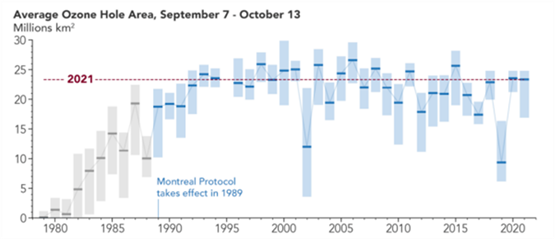

自2000年以来,9月(臭氧层空洞最明显的月份)检测到了臭氧柱数量的增加,臭氧浓度垂直剖面的变化,以及臭氧空洞面积的减小。通过利用数值模式模拟地球变化,他们直接证实了《蒙特利尔议定书》的作用。观测结果与模式预测相符,超过一半的空洞减少可以归结为大气中氯的减少。

美国国家航空航天局(NASA)联合主席保罗·纽曼(Paul Newman)也表示:“如果不采取这些措施,到2065年,臭氧层的三分之二将被破坏。”NOAA研究指出,如果今天大气中氯氟烃的氯含量和本世纪初一样高,那么在同样的天气条件下,2021年的臭氧空洞可能会扩大约400万平方公里。

这张图描绘了自1979年至今臭氧消耗高峰季节南极臭氧空洞的平均范围,可以发现该范围已经呈现下降趋势。 图片来源:NOAA

一切看起来都在向更好的未来前进。那么,南极臭氧层空洞到底什么时候才能完全修复呢?

联合国一份报告认为,如果一切按计划进行,到21世纪60年代,臭氧层空洞可能会被修复。在其他臭氧消耗不那么严重的地区,恢复正常可能会更快。北极和北半球中纬度地区的臭氧水平可能会在本世纪30年代达到这个水平,而南半球中纬度地区的臭氧水平可能会在本世纪中叶达到上世纪80年代的水平。

|