|

追寻教育的理想

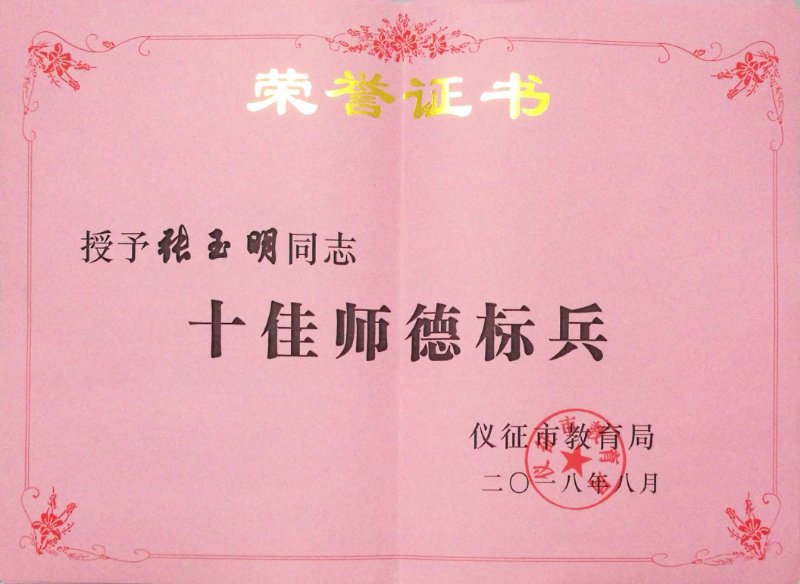

——记仪征市十佳师德标兵张玉明老师

“学高为师,身正为范”。江苏省特级教师、江苏人民教育家培养对象、仪征中学张玉明老师以其35年的从教经历及取得的诸多荣誉,对这句话作了精彩诠释。张玉明老师自觉完善师德修养,严于律己,言传身教,在平凡的岗位上,辛勤耕耘,无私奉献,以高尚的道德情操,高度的育人责任感,高超的教学艺术,把爱岗敬业与实现人生价值和谐地统一起来,教书育人,为人师表,以行动和实绩,不断践行自己的教育追求和教育理想。

一、崇尚自由平等的教育

卢梭在其名著《爱弥儿》一书中说:不要给你的学生言辞的教训,他应该接受的是经验的教育;永远也不要惩罚他,因为他并不了解自己错在哪里;不要强迫他请求原谅,他们不知道怎么冒犯的你。既然他们不会辨别是非,也就不可能有违道德,不至于需要惩罚或者训斥。

对于学生的错误,张老师一向持宽容的态度。只要理由充分正当,并承认错误,承诺以后改正,张老师都会原谅他们。也许正因为不忍心惩罚,学生很少撒谎或狡辩,师生之间也就很少发生激烈的冲突,大多数学生会自觉改正错误。当然也有少数会再犯。

课堂上张老师也非常有耐心,每每让学生们充分地表达和展示自我,哪怕是错误的回答和理解,也不轻易地打断他们。站在一旁静静地倾听,慢慢地等待,有时也和学生一起讨论,乃至争论。他鼓励学生对自己的教学提出批评,并大胆质疑。

在张老师的眼里,从来没有优秀生和差生的区别。他从不会因为成绩差,而忽视一个孩子的其它优点,也不会因为成绩好,而庇护一个孩子的其它缺点,他努力做到公平地对待他们中的每一个人。

张老师认为学习成绩的好坏只是一个方面。有的孩子成绩虽差,但情商很高,或运动能力很强,或艺术天赋超人,或电脑水平了得。班上有个大男孩平时比较好动,下课不是跟别人追逐打闹,就是乱扔粉笔头、纸团等,成绩也不太理想。但他运动能力强,校运动会上夺得两项第一,为班级争了光。校园之星评比时,张老师建议全班同学选他为“活力之星”。还有一个孩子,经常迟到,表现差,但他有表演的才能和天赋,张老师就让他负责课本剧比赛,结果班级取得了全校第二名的好成绩。

苏霍姆林斯基说:“所有的智力方面的工作,都要依赖于兴趣。”张老师说,永远不要对一个孩子轻易地下“好”或“不好”的结论,他们成绩差可能就是对我们的教学不感兴趣,此时需要做出改变或调整的,或许正是我们自己。

二、追求润物无声的教育

多年来,张老师一直坚持做班主任工作,他的观念是,如果一个教师只做科任老师,而不去做做班主任,则他的教学生涯还是不够完整和完美。因为科任老师一般只是关注学生的学习和成绩,很少有机会走入学生的内心世界,从而失去关注教育本真的机会。

对于班级贫困生的帮扶,张老师一向小心翼翼,力求做到自然而不露声色,生怕好心做了错事,伤害了这些孩子的自尊心。下面是张老师做班主任工作时,曾经历过的一个真实的故事。

学校每学期都要拿出一笔钱来,对一些家庭贫困的学生进行救助。张老师在班上作了宣传,奇怪的是到了截止日期,竟没有一个同学交来求助申请。是班上没有贫困生吗?完全不是。张老师知道班上至少有一名叫娟子的小女孩肯定符合救助标准的。

小女孩的家是个单亲家庭,家境十分贫寒。每学期开学时的书本费,常常要拖两三个月才能凑齐交来。张老师把她找来办公室,询问为什么不写申请?原来她担心拿了学校的救济款后,会被其他同学瞧不起。张老师向她承诺,可以让学校不在橱窗里公布姓名。她依然摇头不肯,说只要拿了学校的钱,即使同学们都不知道,但心里总感觉自己好像比别人低一头似的。

张老师沉默不语。但依然希望她不要放弃这个难得的机会。后来,张老师想了个变通的办法,并征得学校的同意,请小女孩的父亲来学校,替女儿写了申请,并领取了救助金。这个场景,在张老师担任小女孩班主任的两年四个学期里,共出现过四次。每次张老师都和小女孩的父亲约定,不要让孩子知道这件事。

张老师说,对于身处困境、需要帮助的弱者,尤其是孩子,我们的关爱要格外地小心。他们的心是脆弱的,自卑的,同时又是矛盾的。他们渴望得到关爱,但又不愿意接受比别的孩子更特殊的爱。在他们敏感的心中,任何的与众不同,那怕是一点点特殊的照顾,都会被他们误解成是一种怜悯,一种施舍,并把接受这种救助,当成是人生的一种耻辱,感觉在人前抬不起头来。这不但不能给他们带来一点幸福和温暖,反而会让他们产生更大的自卑,给他们要强自尊的心灵造成更大的伤害与扭曲。我们的一片爱心付诸东流不说,可能还要收获事与愿违、完全相反的结果。

三、渗透生命感悟的教育

第一位倡导生命教育的美国学者唐纳·华特士博士在其《生命教育》一书中指出:教育并不只是训练学生能够谋得职业,或者从事知识上的追求,而是引导他们充分去体悟人生的意义。

当前学生中存在很多不良行为和习惯,诸如嫉妒、逆反、孤僻、自杀、杀人等。社会上学生自杀或杀人恶性事件时有发生,教育的压力很大。

张老师是教生物学的,在课堂教学中,他有意识地对学生进行启发和引导,让学生在学习生物学知识的同时,还能从中感悟生命的价值和意义,帮助学生建立科学的人生观和世界观,促进中学生健康成长。

比如,有一条习题提到冬小麦这种常见的农作物,张老师借机向学生介绍冬小麦的一些生长特性:冬小麦是一种常见的农作物,但必须在冬季来临之前播种,然后出土的幼苗需经历冬天才能在来年扬花吐穗,结出果实。倘若出于怜悯之心,帮它躲避掉那个冬天,执意把它播种在春天里,那结局只能是徒长枝叶,不会结出一粒种子。如果真的要在春天播种,也必须将种子先置于冰箱中冷冻一段时间才行。冬天是冷酷的,但对于冬小麦来说,却是一段不能缺失的经历。

由此告诉学生:没有痛苦就没有成长和成熟,人生必须承受一些痛苦,如打针、吃药、手术、挫折、失败。并引用一些名人名言,送给学生。卢梭说:人生来便是要受苦的。作家鲍尔吉·原野说:如果不受苦,我们就一无所知。让学生正确面对人生的挫折和痛苦。

在讲生物进化时,张老师告诉学生,是跑得快的狼淘汰了跑得慢的羊,跑得快的羊也淘汰了跑得慢的狼,它们相互选择,共同进化,成就了如今狼羊都跑得很快的双赢结局。讲授这个知识时,张老师不仅仅满足于让学生物学习相互选择、共同进化这些概念,还要求学生能够从狼羊的关系中感悟出“感谢对手,而不是去嫉妒对手,甚至诋毁对手,或者打击对手”这一做人做事的道理。

对学生进行生命教育,如果只是大道理说教,学生兴趣不浓,效果也不够好。张老师利用生活中的熟悉的生命现象、或课堂上学到的一些生命知识来进行暗示、类比教育,即所谓的生命感悟教育,起到了潜移默化的良好效果。

|